其中的“日新”二字,出自《大学》的“苟日新,日日新,又日新”,为学不能因循守旧,要革故鼎新,勇于突破。

实际上,追求创新的精神,早已深深融入清华人的血脉,在各自的人生道路上,不断探索未知、创造新知。

4月30日,清华大学即将迎来112岁的生日。

作为一家系出清华的早期投资基金,英诺天使和英诺帮的小伙伴们始终践行清华的创新文化。

值此校庆之际,英诺帮的学长学姐们与我们一起,探讨创业路上的创新思考,在不断涌现的新机遇中,看到更多可能性。

(以下按姓氏拼音的英文字母顺序排列)

清华大学1999级工程物理系

自2003年毕业至今,刚好20年。在这二十年里,如果说我取得了一点成就的话,还要感谢母校“自强不息,厚德载物”的校训,以及工程物理系所培养的优秀人才。

星环聚能是一家科技型初创企业,对我们来说,技术创新是必不可少的,其实,创新就是一个不断追求技术和商业突破的过程。

我们需要始终保持对技术的敬畏和对未来发展趋势的把握,不断探索新技术、提出新方案,这是企业能够在行业中脱颖而出的关键,也是企业持续发展和壮大的基石。

星环聚能成立于2021年10月,是国内首家以技术愿景驱动的商业聚变能开发企业。我们与清华大学联合提出了更具创新性的磁重联可控聚变技术方案,包含多项拥有专利的新技术应用,预期可在相对紧凑的尺寸内更快速地实现高效、稳定、经济的聚变能输出。

创新的技术方案也为我们带来了资本和政府的支持,于2022年获得数亿元天使轮融资。

当前技术迭代越来越快,各学科交叉融合越来越紧密,我们非常需要“think out of the box”式的开放包容性创新。

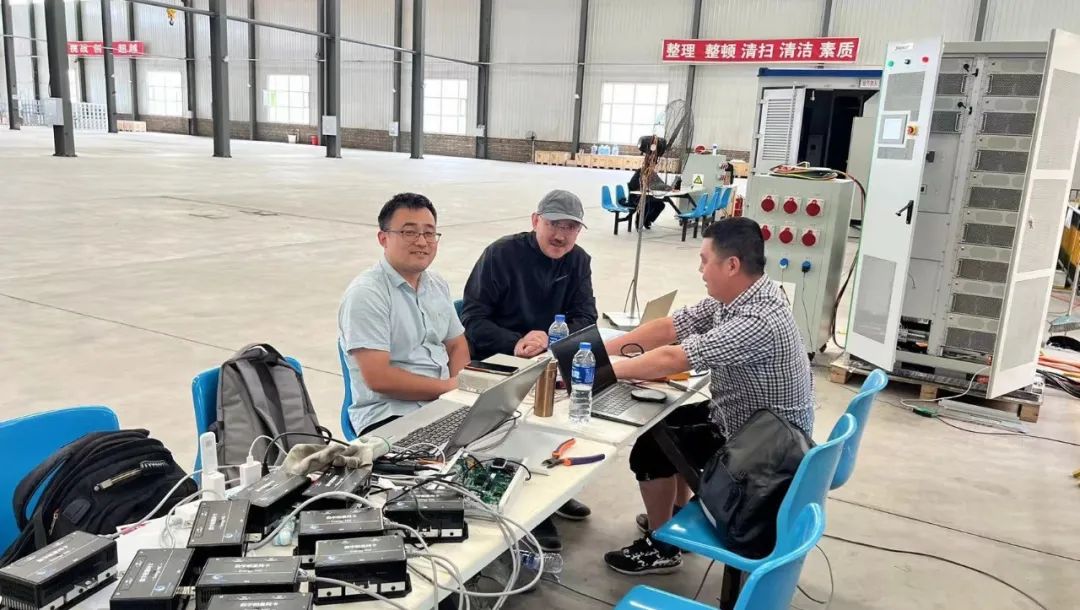

云储新能源的“动态可重构电池网络”,就是从第一性原理出发,跳出一味追求电池一致性的思维桎梏,尊重能量世界的秩序,接纳和管理电池的差异性;将信息-能源交叉领域技术引入电化学储能系统管理,不但实现了储能系统的本质安全,且显著提高了能量利用效率,提高了行业的经济效益和全社会的资源利用效率。

清华大学2014级计算机系

初创企业的创新往往发生在把新概念或理论转化为实践的阶段。华茂能联所聚焦的虚拟电厂既是新技术,也是新型的能源系统运行模式:它将分散的多种类型的分布式资源,整合成为规模化和高灵活性的功率调节单元,参与电网的发、用电平衡服务。

在技术和产品形态的创新上,我们设计和开发了从分布式资源的场站规划、运行控制到云端聚合交易的全链条虚拟电厂解决方案。场站规划软件不仅为用户提供最优的投资方案,也成为用户选择设备商和其它服务商的渠道。

在市场推广过程中,我们探索出虚拟电厂实施的新商业模式。这种探索包括分析虚拟电厂这个新技术和新模式萌芽所需的土壤(可再生能源为主体的新型电力系统),以及这个新芽如何获取成长所需的养分(需求响应机制、电力市场等激励方式)。

创新是引领企业发展的不竭动力,创新从来不是单一的,无论是技术创新、产品创新、商业模式创新,还是现代企业管理体系创新,企业综合创新能力的水平将直接决定企业未来的发展前景。

我对全钒液流电池行业有着一份执著的热爱,始终想将自己近十余年的科研成果进行转化,于是创办了国润储能,带领研发团队攻克了一项项技术壁垒,最终完成了全钒液流电池及全氟离子膜的产业化,打破了国外垄断,实现了国产替代。

国润储能始终坚持“创新驱动和科技引领”,在液流储能领域多方面进行创新探索。

在产业布局上,我们综合布局了全钒液流电池核心隔膜材料及装备制造产线,与国内同行业企业相比更具综合产业优势。

在产品生产上,团队自主研发设计的全氟离子膜自动化产线和全钒液流电池智能化产线,有效提升了产品的性能和产能,实现了产品的自动化和智能化生产,产品性能卓越,实现了国产替代。

清华大学2010级汽车工程系

在一个新领域,自然没有“原住民”——于是,一群不同背景的人,在一个新的领域,用不同的方法,彼此融合到一起,共同把事情做成——我想这就是关于“创新”最为朴素的描述。

海德氢能是面向碳中和愿景而生的科技创新型企业,我们从绿氢场景与客户需求出发,重构了制氢系统的技术路线,自研开发了全新的先进电解水制氢系统“氢舟”,汇聚了为冬奥会氢能主火炬台保驾护航的氢安全技术、全球第一个带压标准化电解单片“云帆”与数字化制氢云平台,通过多物理场耦合控制算法,有效解决困扰绿氢制取的行业痛点,为行业客户提供安全、智能、高效的先进绿氢制取解决方案,助力客户成为绿氢行业领导者。

“氢启绿色未来/Empower the green future”是我们的企业使命,面向全球能源转型,我们期待把中国创新带到世界舞台,为各国客户的新能源应用做出自己的贡献。

张德兆 智行者董事长兼CEO

“创新”是一个常讲常新的词汇,每个人对创新的理解都不同。在我看来,创新主要分为科学创新和商业创新。而对于企业发展而言,这两种创新都很重要且相辅相成。

以自动驾驶企业为例,科学创新——新产品、新科技的创新是企业发展的核心资产,商业创新——价值链的创新则是新技术、新产品实现商业化落地的基础,二者缺一不可。

具体到智行者来说,我们创新性地推出了通用型的无人驾驶大脑,同时选取智能出行、智慧生活和特种应用三大场景实现了商业化落地,从而实现了商业化闭环,为公司的长远发展提供了支撑。

在自动驾驶赛道,不同场景的行为习惯及其关联的数据信息有很大的差别,这就形成了自动驾驶算法上的差异。在大家看来,选取某一固定场景对自动驾驶公司来说至关重要。

如果自强是清华人的精神底色,那么创新是自强最好的行动体现。

不止英诺帮的校友创业者,多年前,英诺天使基金就已经关注并支持清华大学的创新创业教育,从创新的源头构建科技成果转化的生态。

2015年,共同发起清华学分课程《创业导引课—与创业名家面对面》,连续11个学期、140多堂课,邀请众多创投名家为同学拆解创业,让创新的想法落地。

2016年,共同发起清华校友三创大赛,每年一届,全球范围征集优秀项目,为具有创新精神和创业能力的校友、师生提供展示、交流、成长的舞台,也为地方及产业提升打造资源汇聚的平台。

2016年,联合泰有基金捐赠“全球创新学院(GIX)”100万美元,从全球化的视野支持创新创业的人才培养,支持清华的创新生态。全球创新学院(Global Innovation eXchange Institute,简称GIX)是由清华大学与美国华盛顿大学联合创建的全新教育科研合作平台。在GIX,来自世界各地的学生可以通力合作、共同创新,既充满大学学术的无限活力,也满载业界拼搏的实践真知。

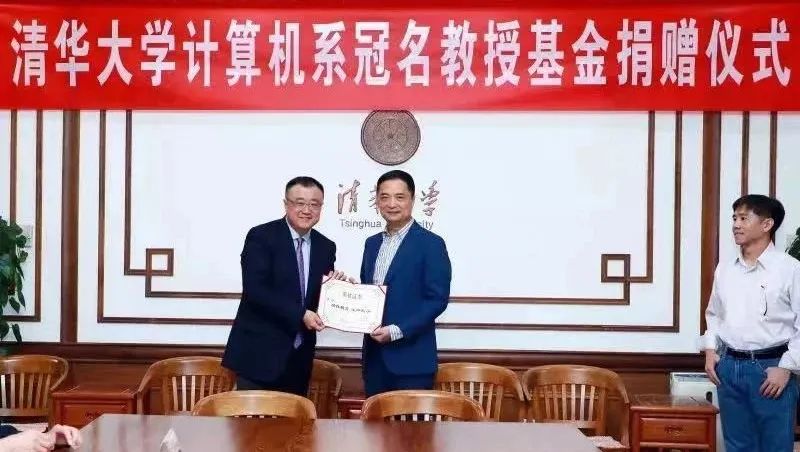

2019年,1984级计算机系校友,英诺天使基金创始合伙人李竹、合伙人刘怀宇,与其他1984级系友共同发起1984级创新未来奖学金,旨在奖励计算机系做出突出科技或应用创新的研究生团体。这也是清华大学首个以年级命名的奖学金。